最近日本闹出个大新闻。

他们的内阁会议在2025年6月27日通过了一项“特别许可”。

允许自卫队直接击落所谓“侵犯领空”的外国无人机。

而且连传统的“正当防卫”条款都不需要触发。

消息一出,国际舆论瞬间炸锅,这难道是给中日钓鱼岛争端埋雷?

东洋算盘,法律擦边球背后的战略焦虑

根据《自卫队法》旧规,击落外国航空器必须满足“迫不得已的防卫需求”。

但这次新规直接拿掉了这个限制。

理由是“无人机没有驾驶员生命风险”。

这种逻辑怎么看都有点漏洞百出。

如果按照这个说法,是不是以后所有无人装备都能随便攻击?那各国卫星是不是也能打?

最关键的是日本官方虽然没点名。

但防卫省文件里反复提到“中国大型远程无人机”。

明眼人都知道,这就是针对解放军在钓鱼岛空域的常态化巡航。

数据不会说谎。

2024年日本航空自卫队紧急升空704次,超过一半是针对中国无人机。

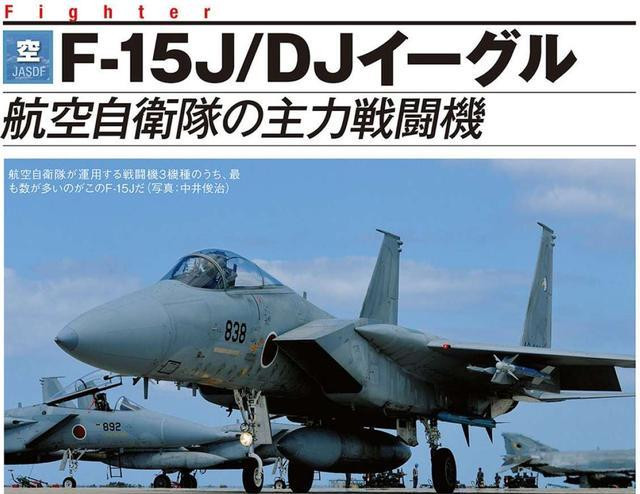

频率之高直接把日本空自的“老爷机” F-15J逼到了退役边缘。

日本《产经新闻》等媒体分析认为。

若维持当前任务强度,至2030年可能有47架F-15J提前退役。

日本这次玩火,本质上是技术代差的遮羞布。

技术代差,活化石战机遭遇降维打击

就拿今年5月那次拦截事件来说。

解放军一架无人机在与那国岛附近直接爬升到2万米高空。

而日本F-15J使出吃奶劲也只能勉强摸到1.8万米。

差距不是靠飞行员拼命就能弥补的。

F-15J的F100发动机在稀薄空气中推力骤降,反观中国无人机用的涡扇13发动机在高空反而更高效。

还有要命的电子战能力。

日本F-15J就算升级了APG-82雷达。

对隐身无人机的探测距离也从150公里缩水到50公里以下。

再加上中国无人机释放的电子干扰。

经常出现“看得见、锁不住”的尴尬场面。

反观中国的无侦-7,不仅能在2万米高空保持稳定飞行,还能配合空警-500预警机形成“天网”。

日本战机的一举一动都在监控之中,甚至陷入了一个死循环。

体系崩溃,车轮战术拖垮自卫队

每次拦截都要出动F-15J,但每次任务成本高达6-8万元。

而中国无人机的运营成本只有十分之一。

最麻烦的是,F-15J每次出勤只能维持2-3小时。

中国无人机可以连续滞空20小时以上。

这就意味着日本需要派出7-8批次战机才能完成一次全程跟踪,

飞行员和地勤人员也长期处于过劳状态。

而且日本西南航空方面队承担了全国60%的紧急升空任务。

2024年平均每天近2次的高强度出动,导致装备损耗率飙升。

讽刺的是日本F-15J机队平均机龄超过30年。

就算进行现代化改装。

也只是给“2G手机换电池”,根本跟不上中国无人机的迭代速度。

战略冒险,军事右倾化的危险信号

近年来日本不仅加速部署F-35B隐身战机。

还把“出云”级驱逐舰改装成准航母,甚至计划在九州岛部署42架F-35B。

这其实与2025年版《防卫白皮书》草案遥相呼应。

那份文件把中国称为“最大战略挑战”,还渲染“东亚可能出现类似俄乌冲突的局势”。

最危险的在于日本竟试图通过国内立法将钓鱼岛空域“合法化”。

他们所谓的“领空”定义早已偷偷包含钓鱼岛。

但这种单方面行动在国际法上站不住脚。

一旦真的击落中国无人机,就等于公然侵犯中国主权。

解放军的反制手段也不会手软,

反隐身雷达、地对空导弹、远程火力打击,甚至电子战和舆论战都会同步启动。

玩火自焚,技术代差下的双重陷阱

日本可能低估了中国的反制能力。

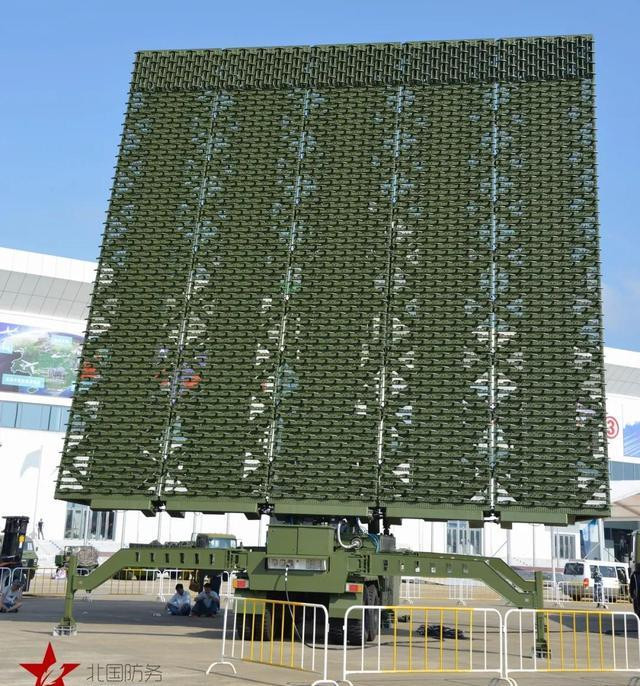

中国在东海部署的YLC-8B米波雷达,能把隐身目标的雷达反射信号放大6万倍,探测距离达 550 公里。

2025年2月,一架B-2轰炸机试图低空掠过东海。

结果被中国雷达全程锁定,轨迹完全暴露。

尽管美国国防部事后否认。

但航空爱好者论坛流出的雷达回波图却印证了这一事实。

在技术优势下,日本F-15J和F-35B的一举一动都在监控之中。

就算日本真的开火,也未必能占到便宜。

中国无人机普遍采用高空长航时设计。

无侦-7的实用升限达1.8万米,航程7000公里。

还能通过卫星链路实时回传数据。

具体参数未完全公开,部分为推测值。

更关键的是,这些无人机往往配合歼-16、歼-20等战机行动。

形成“有人-无人”协同作战体系。

日本战机一旦升空,很可能还没锁定目标,就已经被中国导弹盯上了。

日本玩火,是对自身衰落的焦虑投射。

历史倒车开不得

当F-15J在2万米高空下无奈徘徊时。

它面对的不仅是一架无人机,更是一个时代的落幕。

中国的崛起不可阻挡。

任何试图挑战中国主权的行为,都将在钢铁洪流和技术优势面前碰得头破血流。

奉劝日本当局:耗子尾汁,别在错误的道路上越走越远!